Interview mené par Livia Perrier en avril 2021. Crédits photos Portrait : Flora Rebull Quelques liens Instagram de Rebecca

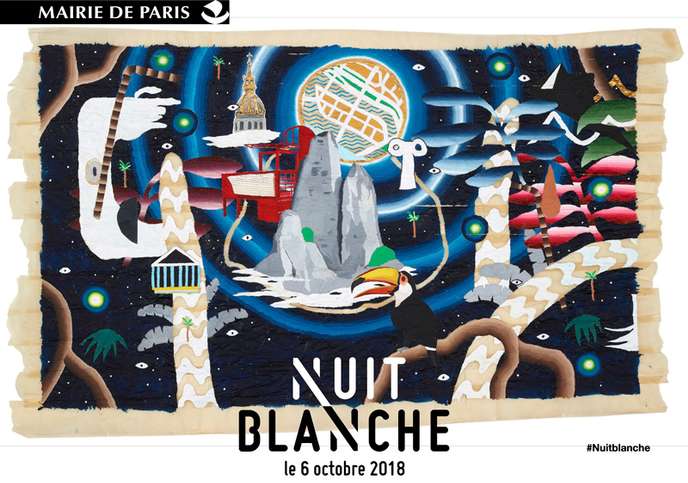

Deux ans dans un atelier collectif à Montreuil puis une année de résidences artistiques : Astérides à Marseille puis la Villa Belleville à Paris. Elle expose avec les artistes de la Villa Belleville au Pavillon Carré de Baudoin sous le commissariat de Stéphane Corréard en 2018. Lors d'une collaboration avec l'artiste Léonard Martin, elle est invitée la même année à participer à la troisième édition de la nuit blanche de la Villa Médicis sous le commissariat de Théo-Mario Coppola. Puis elle expose à la 64e édition du Salon de Montrouge en 2019 (commissariat cette fois d'Ami Barak et de Marie Gauthier). Seule, elle crée dans l’intimité de son atelier, ou bien en collaboration avec d’autres artistes (pour le théâtre, l’édition, la presse, le textile...). Partons à la découverte de son univers. Rencontre.

C’est difficile de dire quand et comment je suis devenue artiste, je peux dater le moment où je me suis engagée dans cette voie professionnelle mais la vocation, elle, est plus impalpable. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Aujourd’hui être artiste est un métier mais c’est avant tout un état d’esprit et un mode de vie selon moi. Une croyance aussi. C’est à la fin du lycée que je me suis orientée vers cette voie, professionnellement parlant. La rencontre avec ma professeure d’arts plastiques, Sylvie Jaubert, a été décisive. Je me souviens qu’à l’époque j’étais aussi attirée par d’autres choses, les lettres notamment. Mais il fallait savoir fermer des portes pour en ouvrir d’autres, en grand.

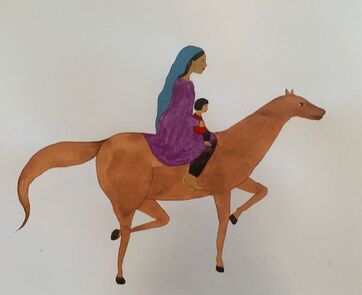

Comment as-tu développé ton langage artistique ? Des aplats de couleurs primaires, des scènes de la vie quotidienne ? C’est assez drôle car quand j’ai véritablement enclenché cette recherche et cette pratique artistique je n’étais pas particulièrement tournée vers la couleur. Puis un beau jour je me suis vue offrir une magnifique boîte de crayons de couleur. Sur le moment je me souviens avoir été presque gênée car c’était un superbe cadeau mais j’avais peur de ne pas savoir l’honorer, ce n’était pas un outil qui me parlait plus que ça à l’époque. Alors j’ai commencé à l’utiliser, pour voir, puis c’est devenu une obsession, et un langage.

J’ai ainsi tout un catalogue d’images qui témoignent de ma propre vie mais aussi de celle de ceux que j’appelle les « figurants », croisés un instant au détour de mes pérégrinations.

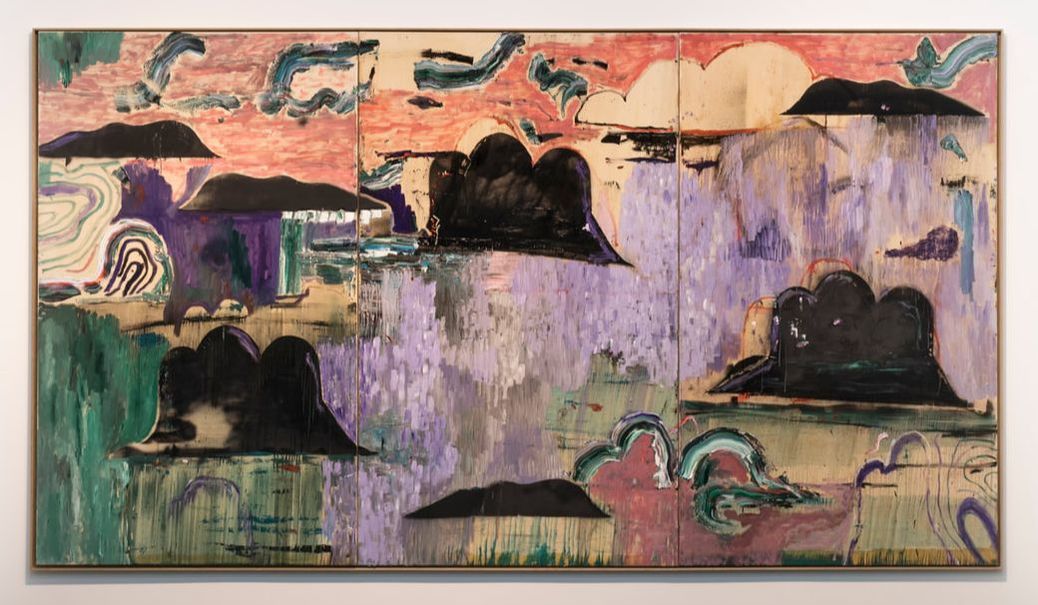

J’étais en résidence aux ateliers Astérides -aujourd’hui Triangle-Astérides - et j’avais pour la première fois un très grand atelier pour moi toute seule. J’ai senti que c’était le moment pour changer d’outil, passer au grand format, m’impliquer, même physiquement, d’une autre manière dans ma recherche artistique. Lorsque je peins je suis debout, toujours en mouvement, c’est plus dynamique que le dessin à la table. Il me fallait ça et ça a été un véritable épanouissement, le début de quelque chose qui me tiendra maintenant toute la vie !

Quels sont tes prochains projets ? La période est assez peu propice à parler de projets concrets car beaucoup ont été annulés ou reportés, et d’autres restent encore en suspens. C’est assez difficile à accepter mais c’est aussi l’opportunité de se concentrer sur les plus importants. Celui qui me porte beaucoup est celui sur la notion de récit autour de la table et la gastronomie populaire, que je commencerai à mener en Italie notamment, dès qu’il sera possible de s’y rendre et d’y vivre à nouveau. Interview mené par Livia Perrier en avril 2020. Crédits photos Portrait : Léonard Martin Portrait Agnès b. : Matsudo Misa (To b. by agnès b.) Toboggan : F. Beloncle Quelques liens Site d'Elvire Instagram d'Elvire Triangle-Astéride Villa Belleville

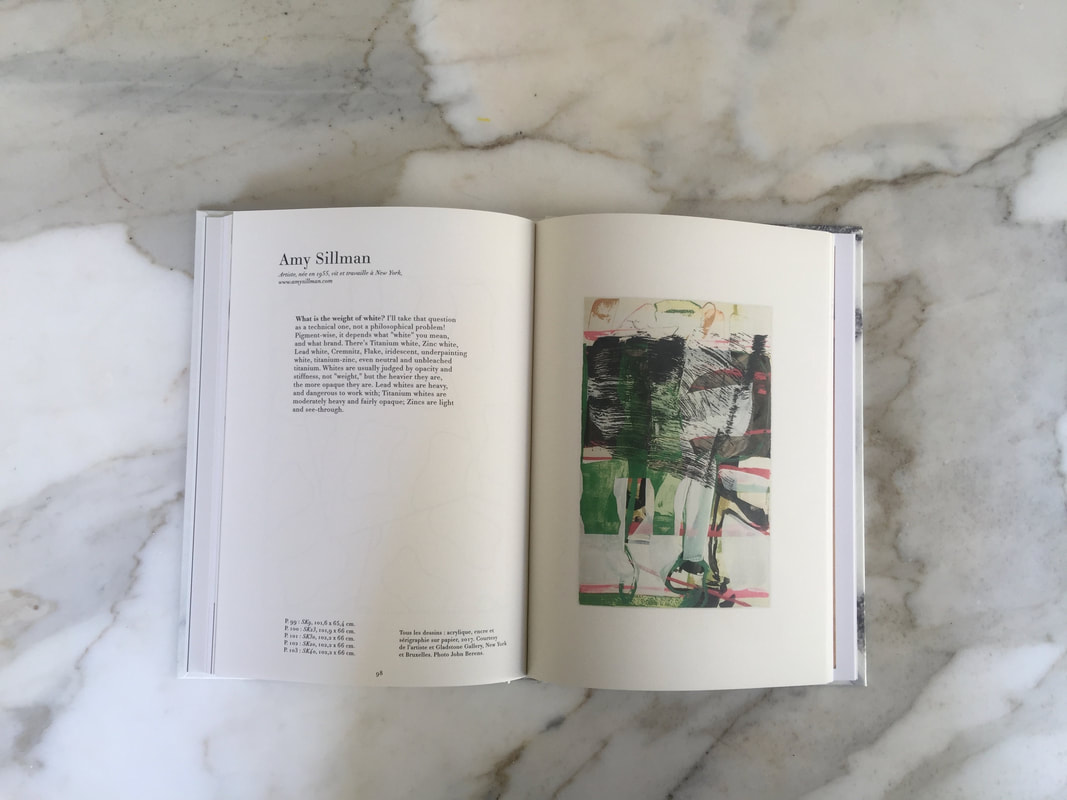

commissaires d'exposition qui travaille en collaboration avec des galeries ou autres lieux. Rencontre. Quels sont vos parcours respectifs ? Avez-vous toujours voulu travailler dans l'art ? Comment avez-vous découvert ce milieu ? Barbara Soyer : J’ai une maîtrise des sciences de gestion de Paris Dauphine. A priori rien à voir avec le dessin contemporain ! Mais l’art m’attire depuis longtemps. J’ai très vite su que j’allais travailler dans ce milieu. Par le hasard des rencontres, j’ai commencé à travailler dans l’édition puis la presse artistique, chez Beaux Arts Magazine notamment où je me suis occupée des hors-séries pendant sept ans. Je n’ai aucune formation en histoire de l’art. J’ai appris sur le tas, au contact des auteurs, des artistes et de leurs œuvres. C’est là que je me suis fait l’œil pour ainsi dire. La meilleure école peut-être. Sophie Toulouse : J’ai dessiné (presque) consciencieusement pendant plus de dix ans avant de demander aux autres de le faire.

L’aventure dure depuis huit ans. Nous avons développé en parallèle d’autres publications et des projets d’expositions. Nous rêvons d’une grande expo « rétrospective » pour les dix ans de la revue qui viendrait compiler les plus beaux dessins publiés et multiplierait les surprises. Sophie : Je ne trouvais plus de plaisir à dessiner, je n’aimais plus du tout ce que je faisais. J’ai longtemps cherché. Je suis, je crois, un bon chef d’orchestre, je sais m’entourer et Barbara est la personne avec qui j’aime le plus travailler (je ne suis pas sûre qu’elle me rende la pareille !). Elle est précise, curieuse, patiente, perspicace, j’en passe… Au départ, personne ne croyait en notre projet. Nous cassions tous les codes. Qui sont-elles, d’où viennent-elles ? Et, sans doute, pour qui se prennent-elles ? J’aimerais faire grandir et voir se développer notre maison d’édition, trouver un lieu pérenne où publier, exposer, accompagner et soutenir les artistes.

J’ai toujours trouvé bizarre qu’il faille se battre pour rétablir un juste équilibre, et pire, s’en justifier. Mais j’ai le sentiment que les mentalités sont en train d’évoluer. Les initiatives actuelles, comme celles que mènent l’association Aware y contribuent. Leur travail de fond est remarquable. Dans le milieu professionnel, les femmes sont nombreuses à travailler. Le milieu de l’art est assez féminisé. Communication, conservation, direction, le spectre des postes occupés apparait plus large que dans d’autres secteurs. Mais il faudrait vérifier les chiffres ! Reste la question de l’égalité salariale… Sophie : Nos parcours sont hors norme dans la mesure où nous dirigeons notre structure et choisissons les gens avec qui nous travaillons. Il serait intéressant en revanche de voir où en serait notre projet s’il était mené par des hommes.

découvertes, qui donne du sens et du neuf à voir. Un bon curateur doit être un passeur doublé d’un auteur. Sophie : Il faut savoir raconter une histoire je pense. S’affranchir de certaines règles également.

Interview mené par Livia Perrier en août 2019. Crédits photos Portrait : Gil Lesage Exposition Ladies Only : Aurélien Mole Quelques liens The Drawer Exposition Ladies Only à la Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois POIL

Que peut-on imaginer comme programme qui va permettre de distinguer des artistes, mais surtout les aider au début de leur carrière, un moment déterminant ?" Que peut-on faire pour eux au moment où ils ont le plus besoin d'un relais professionnel, comment les aider à leur donner de la visibilité ? L'idée, c'était donc de s'associer à une galerie tous les ans, ce que nous faisons depuis six ans maintenant. Nous finançons ensuite l'exposition du lauréat dans cette galerie, prêtons un atelier pendant un an à l'artiste et accompagnons son début de carrière. L'artiste est-il représenté par la galerie ou simplement exposé ? Et bien depuis cinq ans, on se rend compte que les galeries représentent les artistes : Vivien Roubaud, notre premier lauréat a pu s'épanouir avec Fabienne Leclerc, Lucie Picandet travaille avec les Vallois, Edgar Sarin avec Michel Rein, Linda Sanchez avec les Papillon et aujourd'hui Paul Mignard avec Jérome Poggi. Nous associons les galeristes pendant presque cinq à six mois à la présélection, c'est un gros travail... et le choix final reflète cet engagement.

Comment se déroule la sélection des artistes ? Le comité de sélection est composé de la galerie invitée, d’Angélique Aubert, de Paula Aisemberg, d'Aurélie Faure, de Joséphine Dupuy-Chavanat, de Laurent Dumas et moi. La sélection des artistes est un long travail puisqu’on passe de 800 dossiers à 11 ou 12 ! On n’est pas forcément d’accord tout au long de ce processus, c’est ça qui est intéressant. Nous avons tous les ans un panorama incroyable de la création actuelle. Vos critères ? La singularité : est-ce qu'on a sous les yeux une écriture, une pratique singulière ? Est-ce qu'on a un être humain qui nous propose un univers qui soit un peu différent ? C'est un critère très fort. Après, à partir de là, est-ce que ça parait abouti ou encore trop embryonnaire ? Il n'y a pas de critère de medium, on garde tout : photo, peinture, sculpture, installation... Tous les ans, des candidats re-candidatent et on voit ainsi des artistes évoluer sur plusieurs années, c'est très intéressant

Qui choisit le lauréat ? Le lauréat est choisi par un jury que nous renouvelons tous les 2 ans composé de personnalités du milieu de l'art. Et 2019 ? Nous ouvrons un nouvel espace baptisé « Voltaire » au 81 boulevard Voltaire. Avec la galerie partenaire, GB Agency, nous avons choisi les 12 artistes de cette nouvelle édition qui inaugureront ce nouveau lieu, une friche industrielle totalement différente de la Villa Emerige. L'exposition s'intitulera « L'effet falaise ». Je présenterai par ailleurs une exposition des 5 premiers lauréats de la Bourse, dans une exposition sobrement intitulée « 5 ans ». Nous sortons par ailleurs un important catalogue retraçant l'aventure de ces cinq premières années de la Bourse.

Il faut trouver des solutions quand ça ne fonctionne pas. J'ai été énormément aidé par l'agence Eva Albarran qui a fait un travail magnifique, les équipes de la Mairie, de la Direction des Affaires Culturelles, en particulier Emmanuel Daydé et bien sûr par Aurélie Faure qui travaille toujours à mes côtés. Comment s'articulent le In et le Off ? C'est le terme classique, mais j'ai plutôt parlé de projets satellites. En fait, certains projets sont spontanément proposés à la mission Nuit Blanche. Parfois ce sont de très beaux projets et j'ai proposé qu'on les intègre dans le In. Parfois ce sont des projets très intéressants mais que je n'aurais pas nécessairement proposé en termes de direction artistique, mais dont la qualité et l'intérêt sont présents, et auxquels on donne de la visibilité et de la communication. Cependant, on ne les finance pas. Finalement, la frontière est là : les projets In sont des projets qu'on finance

La question écologique est aussi aujourd'hui au cœur de mes réflexions. Nous savons tous qu'il s'agit là de notre guerre à nous, ce qui marquera notre mémoire, le traumatisme de notre génération et de celles qui arrivent. De nombreuses formes aujourd'hui ne sont pas des formes classiques du musée et sont vraiment intéressantes. Le rêve serait de réunir tout : toutes les pistes que j'explore dans mes différents projets et de les assembler dans un lieu. Avoir un lieu qui me permettrait de centraliser toutes ces recherches que j'ai pu explorer ou que j'explore encore. Interview mené par Livia Perrier en juillet 2019. Bourse révélations Emerige Nuit Blanche 2018 Fondation Hermès

Comment en es-tu venu à faire du commissariat ? En rencontrant tous ces artistes ? Colette Barbier (directrice de la Fondation Ricard) est la première à m'avoir fait confiance. Avant ça, j’avais notamment organisé la première expo en galerie de Neil Beloufa chez LHK, qui était dirigée par ma compagne de l'époque, Perséphone Kessanidis. Nous avons découvert Neil ensemble. Les projets se sont ensuite enclenchés rapidement et depuis, je n’ai pas beaucoup soufflé !

Quelles sont les clés pour en devenir un ? Je pense tout d'abord qu'il faut une bonne capacité de conciliation, être un excellent diplomate. Il ne faut pas avoir un ego supérieur à celui des artistes... ! Il faut être capable d’être ouvert à de nombreux rebondissements et imprévus et avoir une détermination sans faille. Je crois qu'il n’y a vraiment pas d’autres méthodes que l’expérience, compte tenu des métiers qui sont impliqués : scénographie, écriture, prise de parole, capacité à aller chercher du mécénat aussi, c'est un aspect nouveau et déterminant aujourd'hui. Il faut être un vrai couteau suisse ! La vraie qualité d’un commissaire, c’est la polyvalence. Mais il faut avoir des idées et les suivre, coûte que coûte. Les compromis sont toujours trop visibles dans une exposition.

Interview mené par Livia Perrier.

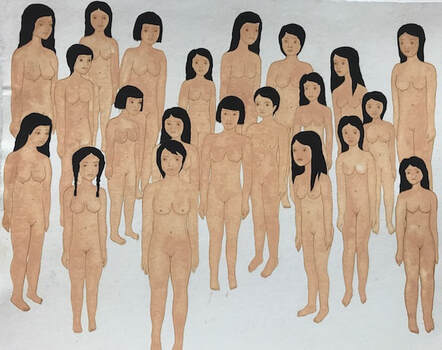

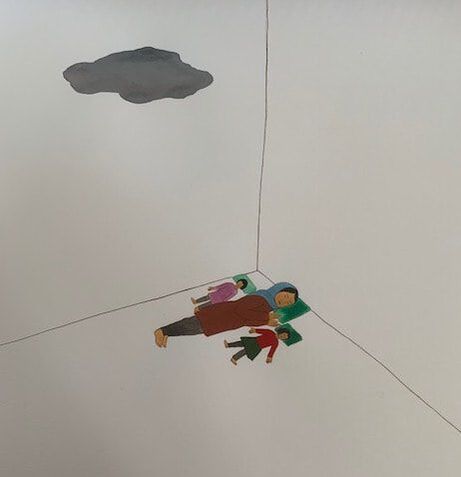

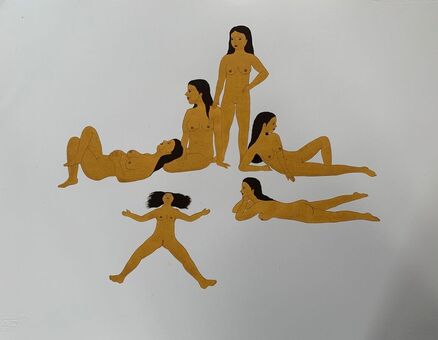

Quel a été mon parcours ? J’ai toujours fait des choses que je n’aurais pas dû faire. Simplement, maintenant, je me présente comme artiste et d’autres me reconnaissent également comme telle. Je n’ai pas changé. J'ai suffisamment intériorisé durant mon enfance à quel point je suis coupable en étant souvent frappée par ma mère. Aujourd'hui, j'ai un fardeau de culpabilité supplémentaire : ne jamais arrêter de faire de l'art. Enfant, j'étais folle, j'avais cet attrait énorme pour l'interdit, et notamment par ce qui est interdit aux filles. Aujourd'hui, ces sujets sont les plus importants dans ma création. Je considère que l’art est non consensuel.

Pendant les mois suivants, je n’ai plus pu garder la tête haute. A la suite de cet événement, je n'ai plus dessiné pendant très longtemps et ma mère a cessé de m'acheter des carnets de croquis. Même si c'était rare, elle le faisait de temps en temps. Mais je n'osais plus lui en demander. J'ai oublié la douleur d'être battue par un fil électrique, mais je n’en ai pas oublié la honte. Il m’a fallu du temps pour guérir. De temps en temps, je dansais et imitais des membres de ma famille (des personnes âgées de ma famille je pense) avec beaucoup de talent, ce que mes sœurs adoraient. Elles riaient mais ma mère me battait et me criait que Dieu m'avait maudite pour que je sois un tel démon. Je n’arrête jamais de faire les choses pour lesquelles j’ai été battue. Donc, je peux dire que mes premières créations artistiques étaient celles qui étaient le plus en désaccord avec la norme culturelle afghane. Quand vous êtes-vous sentie féministe ? Comment s'est révélée cette conscience ? Et bien, j'ai appris le terme "féministe" autour de 2009 ou 2010. J'ai commencé à lire sur le sujet et j'ai compris que mon mode d'expression tout entier s'y trouvait. Comment l'avez-vous utilisé dans votre art ? Très simplement, je suis une femme dans mon art et j'utilise mon histoire personnelle dans ma création.

Oui, c'est difficile de mettre des mots sur mon processus de création actuel et passé et sur le message exprimé dans mes oeuvres. Je pense que comme je suis une artiste plasticienne, j'exprime mieux mes idées de manière visuelle.

Vous avez été sacrée chevalier des arts et des lettres. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Quand j'ai reçu ce titre d'Audrey Azulay, la Ministre de la Culture à ce moment-là, je ne connaissais pas cette distinction. Mais je me rappelle avoir vite appelé ma mère pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Elle m'a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai répondu que c'était un prix remis aux personnes courageuses. En France, la Ministre de la Culture était une femme, elle m'a honoré pour cela. Quels sont vos prochains projets d'exposition ? J'ai tellement de projets ! Voici plusieurs projets sur lesquels je travaille en parallèle.

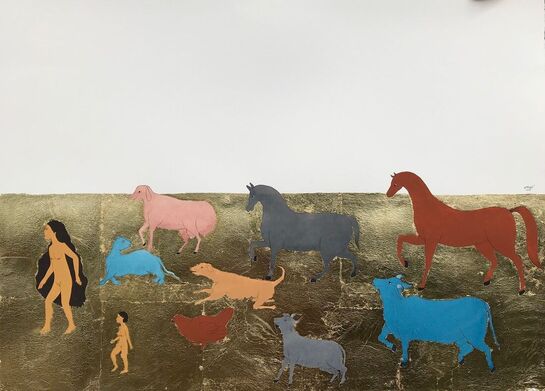

Et les dessins : Dans cette nouvelle série de dessins, je voudrais me concentrer davantage sur les histoires de femmes que ma mère m’a racontées. Celles qui sont plus sensibles en termes de sujets comme par exemple la sexualité féminine : sa puissance et en même temps la culpabilité qui l’entoure. Esthétiquement, je voudrais dessiner ces histoires en parallèle des miennes, avec mon corps d’aujourd’hui. Les questions sur lesquelles je voudrais insister à travers cette série de dessins/peintures doivent provoquer une politique du corps, allant au-delà des limites que la religion (l’Islam) adresse aux femmes. Aujourd’hui, en tant qu’artiste et avec mon corps comme outil d’expression, je voudrais m’insérer dans un contexte plus large. J’aimerais relier l’ensemble de ces personnages féminins à l’histoire, à la façon dont je les présente : ils sont sauvages, primitifs et révolutionnaires. Je voudrais dessiner une partie de l’histoire de manière idéaliste, comme je voudrais qu’elle soit, sans être politiquement correcte.

Interview mené par Livia Perrier en juillet 2019. Liens Site de l'artiste Galerie Valérie Delaunay Prix Révélation Emerige Wisewomen L'atelier des artistes en exil Lattitude Contemporaine Prod Crédits photos : Portrait : Deborah Ross

Rencontre.

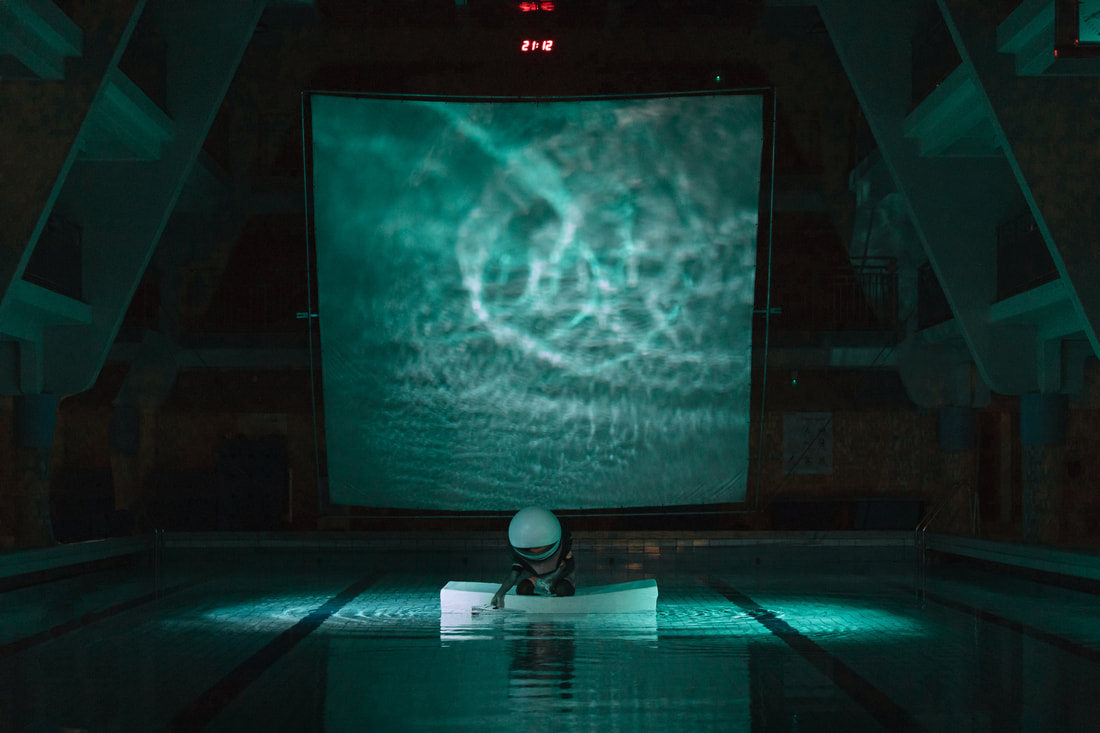

Quel est ton parcours ? Comment en es-tu venue à t'intéresser à l'art ? Quand j'étais petite, j'habitais au Brésil, mes parents se sont rencontrés là-bas et mon père était mime et musicien. Il avait un café-théâtre au Brésil et j'étais donc immergée dans l'environnement du cabaret et de la représentation muette - comment raconter une histoire avec son corps - et de la musique. Après, j'ai fait les Beaux-Arts à Monaco, puis les Arts Décoratifs à Paris. Pendant mes études aux Beaux-Arts, j'ai commencé à collaborer avec des chorégraphes. Au début, je faisais du dessin, souvent de silhouettes. Les questions du corps et de la posture étaient donc présentes. Puis, j'ai déplacé cela sur le territoire du théâtre, de la scène. La question du corps et celle de la lumière et du son sont devenues assez centrales. Comment créer un langage total en prenant en compte la temporalité, le déplacement de ce corps, les effets lumineux, le son, la rythmique ? Aux Beaux-Arts, ma pratique s'est d'abord développée par le biais de la scénographie.

La scénographie était un apprentissage, une façon découvrir des outils, de me créer un vocabulaire mais je savais que j'avais envie de développer une écriture qui me soit propre et produire du sens et des récits personnels. Aux Arts Décoratifs, j'ai pu développer ce langage à ma manière.

Après les Arts Déco, j'ai eu la chance d'avoir des sélections et d'exposer mon travail à plusieurs reprises (Emerige, exposition à la Friche La Belle de Mai pendant Artorama...), ce qui m'a encouragée et solidifiée dans cette voie. Te rappelles-tu de ta première œuvre ? Ma première "œuvre" - si on peut l'appeler ainsi - est toujours chez ma mère. Il y avait une peinture atroce dans le salon que mon beau-père voulait absolument exposer. Une sorte de croute dans les tons rouges. Or, j'avais eu dans un paquet de Chocapic, un petit vaisseau magnet. Je l'ai collé sur la peinture, comme un geste de protestation certainement ? Elle est restée comme cela des années. L'avion l'avait rendue intéressante apparemment... Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est ma mère !

Je suis souvent en questionnement et dans le doute jusqu'au dernier moment. J'avance dans la fragilité jusqu'à trouver le point de justesse. Cela se passe souvent dans l'aléatoire et le hasard : les contraintes me font aussi parfois trouver des choses. Je réalise aussi certaines pièces en atelier : des photos d'installation, de lumière, des dessins. Mais le processus est le même : l'expérimentation.

À travers ton univers futuriste, la question de la survie de l'espèce est sous-jacente. Que souhaites-tu exprimer ? Y a-t-il un message politique derrière ton travail ? Les messages politiques sont sous-jacents à mon travail et arrivent par détour, par métaphore. Grâce aux atmosphères, grâce aux récits, à des formes de fictions ponctuées d’absurde, j’aborde des questions qui ont une certaine gravité : comme, en effet, la question de la survie de l’espèce et de l’avenir de l’homme sur terre. En ce sens, je suis très intéressée par les contes, les mythes qui, il me semble, apportent un éclairage, une lecture sociale à la fois universelle et intemporelle.

Je trouve ce motif à la fois beau, absurde et inquiétant. Symboliquement, c’est également très fort : on pense au mythe de Sysiphe pour l’aspect répétitif, ou aux peurs ancestrales d’une colère des Dieux qui viendrait des cieux… Cette fois-ci créée par nous-même…

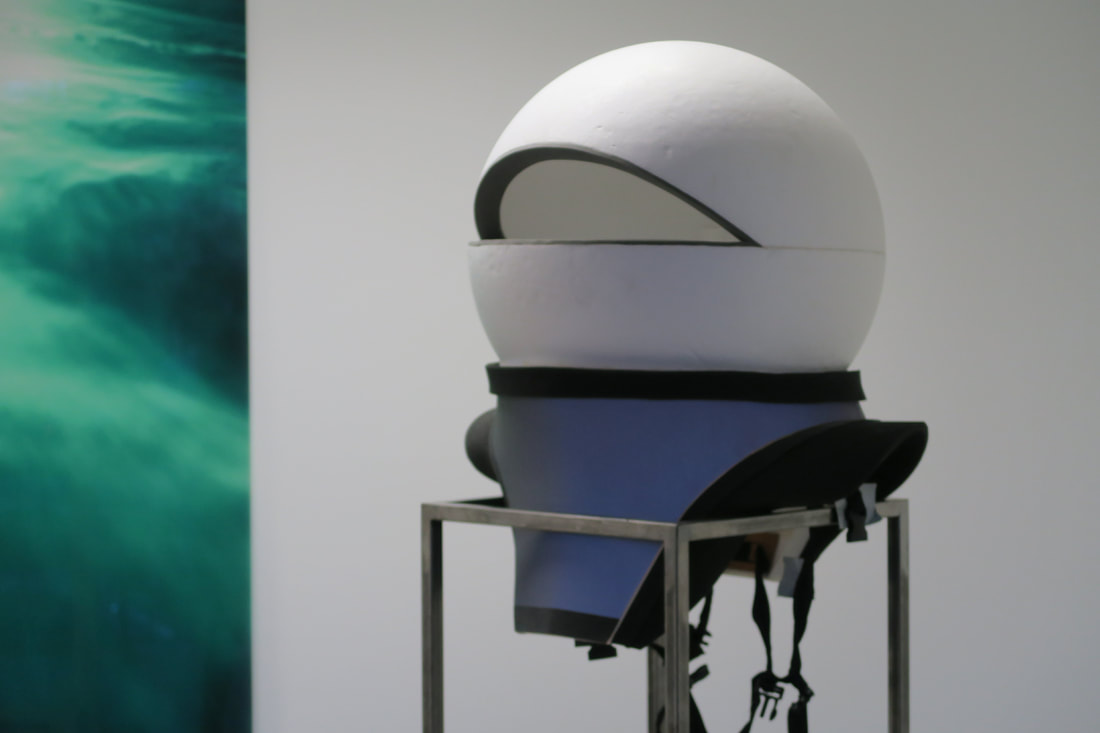

Pour STORM STATION, l’installation que j’ai réalisée pour Nuit Blanche, il est question du motif du naufrage. Je me suis intéressée à ce thème dans les mythes et dans la peinture et j’ai cherché ses résonances dans notre société moderne… Bien sûr, la question de l’immigration, la question de l'autre, de l'accueil de l’autre s’est imposée. Mais c’est rarement de façon directe que ces problématiques arrivent dans mon travail. J’aime beaucoup cette phrase de Rancière : "Il faut fictionner le réel pour le comprendre". Dans mon cas, c’est dans ce travail de transformation, de fictionalisation des espaces, que va apparaître le sens. C’est de l’expérimentation, de l’agencement de l’ensemble des éléments (corps, espace, son, temporalité) que va découler le sens. En somme je travaille comme un metteur en scène je crois. Pour Storm Station, la performance met en scène un naufragé cosmonaute qui prend le contre-pied d’une représentation fantasmée de l’explorateur. Alors que les conquêtes spatiales et maritimes nous parlent de désir d’exploration, dans cette oeuvre il s’agissait de représenter un moment d’arrêt, de latence ambiguë et de se concentrer sur un symbole d’humanité. Cela pose des questions, j’espère, sur les réels enjeux d’évolution de nos sociétés. Ce sont des questions fondamentales à reposer à mon sens.

Bien sûr, j’espère que mes projets peuvent raisonner chez autrui et avoir un sens qui va au-delà de la forme. Le fait de générer des expériences est une des façons de chercher cette mise en résonance du particulier aux pluriels.

Personnellement, je suis sensible à des questions qui ont attrait au social, au sociologique, à l’écologie, à l’humain en somme et à la façon dont nous vivons. Je pense qu’avec le temps j’affirme et affine de plus en plus mon positionnement.

Cela a été un moment extraordinaire pour moi ! Lorsque j’ai vu la scénographie éclairé et la danseuse sortir de la structure que j’avais imaginé, j’ai trouvé ça magique ! La sensation d’avoir réalisé quelque chose à plusieurs, qui va pouvoir être partagé.. il y a une sensation de dépassement qui m’a beaucoup plu…

Avec Mathilde Monnier, j'étais interprète dans la pièce Qu'est-ce qui nous arrive ? qui parle des mémoires de la danse. J'ai eu envie d'entrer dans le projet pour expérimenter la scène d’une autre façon et parce que la scénographie me plaisait. C’est le dessinateur François Olislaeger qui la réalisait: il nous dessinait ce qui créait la toile de fond de la pièce en direct… c’était très beau à voir et intéressant d’y participer.

Pour le son, comment et avec qui travailles-tu ? Est-ce une commande, des échanges ?

Ce sont la plupart du temps des échanges. En ce moment, je travaille beaucoup avec le compositeur Micha Vanony qui est à Monaco. On s'est rencontrés parce que c'était mon professeur quand j'étais aux Beaux-Arts. Quand je suis sortie de l'école, je lui ai demandé de travailler avec lui et il a accepté : pour le film Smars et beaucoup d'installations immersives également. Nous procédons sous la forme d'aller-retour entre intention et expérimentation sonore. J'adore ces moments car ils me forcent à créer un autre vocabulaire. Je ne suis pas musicienne mais très sensible à la musique, donc j'essaie de trouver les mots justes. Cela devient parfois assez poétique, je lui dis : "je voudrais que ce soit moins lourd, plus sec". Pour Nuit Blanche, j'ai travaillé avec un duo d'artistes, ils forment le groupe "Pointe du Lac". Une de leur particularité c'est qu'ils travaillent sous la forme de performance : ils improvisent en live. C'est de la musique électronique à influence vintage et futuriste. Ils travaillent avec plein de machines, leur table de mixage, on dirait un vaisseau spatial. Pour Nuit Blanche, le principe était de composer la musique en live sur les mouvements du danseur - comme du bruitage en cinéma. Cela marchait très bien.

Est-ce que pour toi un curator doit avoir un rôle presque d'agent et doit aider à propulser les artistes avec lesquels il travaille ? (Je pense notamment à Gaël Charbau)

La rencontre avec Gaël Charbau m'a beaucoup fait avancer. À la fois dans la production, le parcours, la visibilité de mes pièces. Il m'a invitée sur beaucoup de projets : Artorama, Emerige, la Cité des Sciences... Mais c'est également un dialogue qui s'est mis en place, et qui m'a aidé à ma "professionnalisation". Qu'est-ce que tu attends d'un curator ? Ce qui est intéressant c'est de travailler avec des gens qui ont des compétences que je n'ai pas. Comme beaucoup d’artistes, j'ai parfois besoin d'être en dehors de tout, un peu dans "ma grotte". J’ai aussi fait le choix de ne pas être à tous les vernissages pour vendre mon travail et assurer mes prochaines expos. Ce n’est pas un rôle qui me semble adapté et surtout ce n’est pas compatible avec mon travail. Un curator, lui, aura la capacité, le réseau de montrer un travail qui lui semble fort, c’est donc idéal. Je crois aux relations qui se tissent dans le temps. C’est d’humain dont il est question là aussi.

Un conseil culture ?

Je suis allée voir Monsieur Fraise, un humoriste et c’était étonnant. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a quelque chose du théâtre et du cinéma muet dans le personnage qu’il crée : on dirait un Jacques Tati ! Et c’est une figure de clown dont notre société a besoin il me semble. Un clown qui va à contre-courant de la punchline, de l’enchaînement de blagues. Monsieur Fraise c’est le contraire, il peut y avoir des minutes entières de silence et de tension. Un vide, une absence qui soulèvent des malaises, des questions… J'ai lu un livre très intéressant, Naufragé volontaire. L'auteur s'est volontairement mis en naufrage pour prouver qu'on peut survivre en pleine mer (en buvant de l'eau salée et en mangeant du poisson cru pêché) pendant un mois ! Il a fait la Méditerranée et l'Atlantique. J'ai vu aussi au cinéma le reportage, Libre de Michel Toesca sur Cédric Herrou qui aide les immigrés à la frontière du franco-italienne. Cela montre sa lutte, comment le gouvernement le bloque, la complexité et l’absurdité du mécanisme législatif en France et cela rappelle qu'on ne respecte pas nos propres lois (le droit d'asile). Conseils pour les jeunes artiste ? Je leur conseille de s’écouter et d’aller dans le sens de leur propre vérité. Même si le milieu semble hostile et superficiel parfois, je leur souhaite de garder l’énergie pour défendre les valeurs qui a leurs yeux ont du sens, avec persévérance, fantaisie, ambition et ténacité…

Dès le début du 20e siècle, la question de la beauté ou non dans l'art a questionné. Bien sûr, Marcel Duchamp, Dada, les avants-gardes ont initié une séparation entre art et beauté. Tes assemblages et installations portent une certaine esthétisation. Comment te places-tu dans ce contexte ? Souhaites-tu créer des œuvres belles ? Quelle est la finalité de ta création ? De nos jours la beauté est subjective. Du temps de Platon, le bien, le vrai et le bon se tenaient main dans la main. C'est difficile de dire si je souhaite aller vers le beau, dans ce que je fais je cherche toujours un équilibre qui serait juste avant l'effondrement. À cet endroit, l'éthique de ma vie se joue aussi, car je tiens les situations, j'arrive à les vivre, mais je suis aussi très proche du fait de ne pouvoir plus les vivre et de les voir s'effondrer, ça tient à rien, mais ça tient toujours. Maintenant, oui je préfère créer des œuvres belles, mais la possibilité de son renversement (comme un équilibre qui s'effondre) est toujours là. La grande beauté est proche de la laideur sinon c'est de la décoration.

Interview mené par Livia Perrier. Crédits photo : Œuvres : Bertrand Huet / Tutti image Vue de l'exposition à Bristol : Stuart Whipps Vue de l'exposition au CAPC : Frédéric Deval Courtesy de l'artiste et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles

Mon intérêt pour l'art a été assez évident et direct, il est venu très tôt dans la mesure où j’ai été au musée lorsque j'étais enfant, ce dès le plus jeune âge. J’ai eu la chance de voir beaucoup de choses très différentes dans des expositions à Paris ou en province. Et puis depuis cet âge je n’ai jamais cessé de dessiner en définitive. Te souviens-tu de ta première oeuvre ? J'ai réalisé des choses très tôt, et lorsque j'étais adolescent des dispositifs plastiques en quelque sorte mais sans en avoir réellement conscience. Lorsque j'étais enfant j'ai passé beaucoup de temps en Aveyron et je crois que j’ai développé de cette façon un certain rapport à la nature, aux éléments, aux cycles du temps et de l'espace, au cosmos en définitif - qui sont en jeu aujourd'hui dans mon travail.

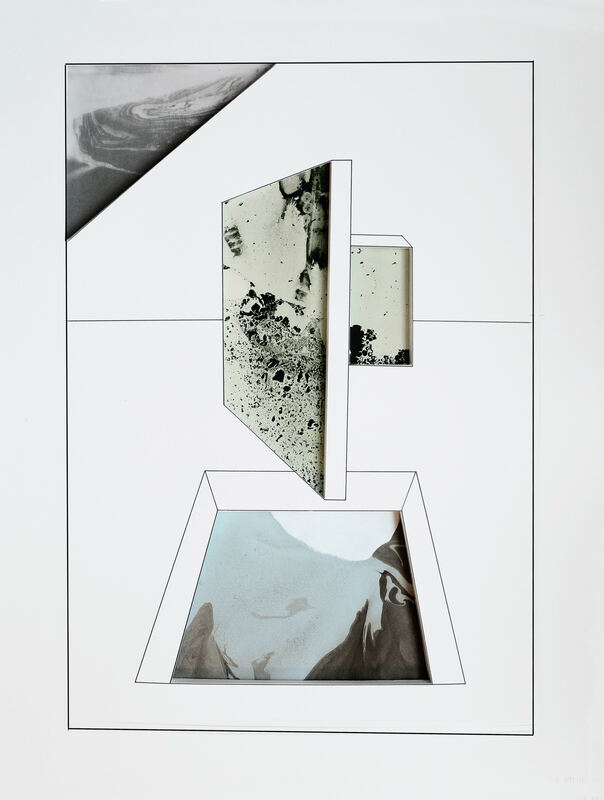

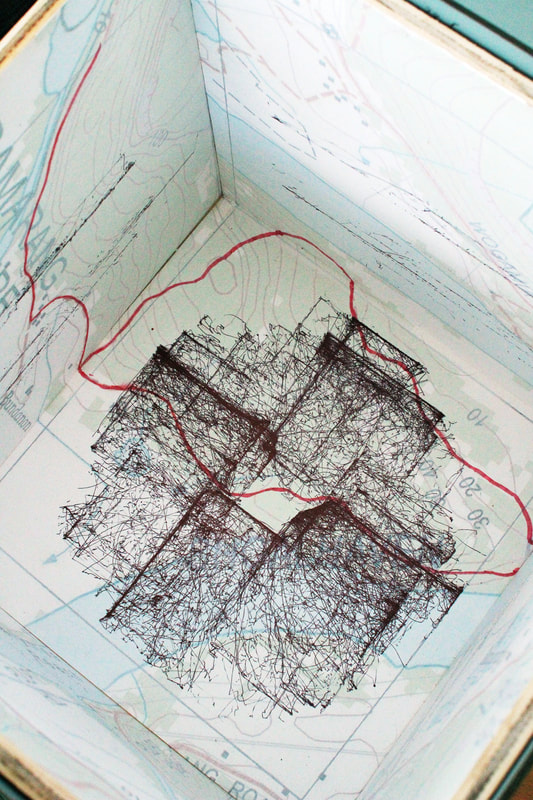

Comment définirais-tu ton travail ? A-t-il une dimension politique ou bien est-il de l'ordre du sensible ? Définir son travail est une vaste question... mais je dirais que mon travail s'articule autour du dessin et l'installation. Je cherche à soulever le principe de l’apparition et de la disparition des motifs au cœur des matériaux. Mon travail se nourrit de questionnements contemporains mais aussi en lien à l'histoire et à des questionnements plus personnels évidement, les deux sont liés. Cela peut prendre différentes formes avec des dispositifs fictionnels ou narratifs dans lesquels j'essaie de questionner aussi ce qu'est le dessin contemporain : comment pousser les limites de ce médium ? J'y apporte 2 types de réponses : - en créant des dispositifs immersifs de grandes dimensions (de presque 3m de haut par 4m) qui engagent le corps du spectateur. - en utilisant d’autres moyens qui rappellent ceux du dessin et qui ont attrait à la ligne, au trait ou à la trace et tout ce qui rappelle le dessin. Cela m’a amené à travailler avec de la corde, du fil dans l’espace, de la cire, du fil de soie. Un travail d’ombre et de lumière me permet aussi de dessiner dans l’espace en utilisant le blanc des murs qui s’apparente au blanc de la feuille de papier. Tout cela offre alors au dessin la possibilité d'être un espace et un temps d'expérience de pensée visuelle. Pour la dimension politique je dirais que tout est politique. Finalement, mon travail peut avoir cette dimension. Tout dépend aussi sous quel angle on l'aborde. Mais ce n'est pas à moi je pense de définir s’il porte cette dimension.

Pourquoi le noir et blanc ? En vérité, il ne s'agit pas vraiment de noir et blanc, selon moi, mais plutôt de nuances de gris. Je travaille à la mine de plomb et à la graphite. Ce qui a un pouvoir d’évocation beaucoup plus fort que la couleur d'après moi. Mais c'est aussi par soucis d'économie de moyen et pour permettre une plus grande liberté d'interprétation. Ce qui m’intéresse aussi avec la mine graphite, c’est sa brillance. En fonction de l’éclairage, du positionnement, d’où l'on se trouve par rapport à la lumière, l'œuvre est différente... et elle va renvoyer de la lumière, c’est le principe de la lumière transmutée. Il m'arrive aussi d'introduire de la couleur dans mon travail mais c'est avec de la lumière et précisément avec le néon. La lumière se définit aussi pour moi comme sa capacité à habiter l'espace et l'infini.

Dans ce dessin, j'ai laissé des poches blanches pour créer des respirations. Cela permet au regardeur de projeter des choses qui sont liées à son histoire ou celle qu’il voudra y projeter. J'avais appelé cette exposition « À toute surface, on rêve de profondeur » : le miroir était là pour rappeler aussi comment dans un espace on peut avoir envie de passer de l’autre côté du miroir et à vouloir aller plus loin ou au-delà (en référence à Lewis Caroll) et de tomber dans un imaginaire, fantastique, réel ou fictionnel. Où est-ce que tu te situes dans la question du beau ? Je ne fais pas une œuvre pour qu’elle soit belle ni esthétique. Ce n’est pas quelque chose que je cherche mais c’est une notion intéressante dans la mesure où elle peut être un ressort pour essayer de réenchanter une histoire. La pièce que je présente peut devenir l'instrument d'une métaphore poétique pouvant offrir au regard un potentiel réenchantement. En définitive, c’est encore une histoire de regard, il peut y avoir de la beauté partout : mon atelier se situe sur un site industriel et je regarde ce qui est abandonné, laissé au rebus, ce sont des choses que je trouve très belles car il peut y avoir dessus de la rouille, quelque chose qui parle du temps et de l'histoire. Je peux utiliser des choses qui peuvent paraître désuètes et réfléchir à comment transformer les choses pour les révéler et tenter de les sublimer.

En février prochain, je participe à une exposition collective, Mapping at last, The plausible island, curatée par Léo Marin à l'Espace Topographie de l’Art à Paris. En mars, je présente mon travail dans une exposition personnelle à la H Gallery Paris. Puis, je serai sur le stand de ma galerie, la H Gallery pour Art Paris 2019. Enfin, je participe dès avril prochain à une résidence sur un bateau, le Endeavour. Pour une traversée en mer de Corail au départ de Sydney pour rejoindre Nouméa et la Nouvelle Calédonie. Cette résidence est possible grâce aux services Culturels de l’ambassade de France et le soutien du Musée Maritime de Sydney. En mai, je serai présent au Musée St Roch à Issoudun dans une exposition personnelle qui s'intitule La nuit s’enfuit avecques ses douleurs. Puis de nouveau dans une exposition personnelle du côté de Lille avec Die Brucke. Et à l'automne enfin dans un grand projet dont le commissariat général est assuré par le Frac PACA, au Musée Mac Arteum à Châteauneuf le Rouge près de Aix en Provence, sur une proposition de Christiane Courbon. Un conseil pour les jeunes artistes ? Suivre son propre chemin, écouter son intuition. Interview mené par Livia Perrier. Crédits photo : Atelier : Livia Perrier Drawing machine : Mayu Kanamori

C'était une charge qui se transmettait de père en fils depuis des siècles et donc un jour elle a voulu aller voir les Savoyards. Donc, elle m'a emmené. Elle a regardé, elle a vu des bijoux, des meubles et elle a parlé avec ces Savoyards et moi je suis tombé dans une salle de tableaux modernes (ce qu'on appelait les tableaux modernes, c'était surtout de l'entre-deux guerres on va dire, début du 20e siècle) et ça m'a saisi - je ne sais absolument pas pourquoi ! J'étais fasciné par ce que j'ai vu. Je crois que je n'avais jamais imaginé, justement parce qu'il n'y avait pas d'art chez moi, qu'il y avait autant d'expressions possibles avec le même médium. Je n'y avais seulement jamais réfléchi mais ça m'a fasciné et j'ai acheté le catalogue. Quand je suis rentré chez moi, mes parents n'avaient pas de livre d'art mais ils avaient une encyclopédie en 30 volumes que mon père avait acheté mois après mois. Là-dedans, j'ai cherché tous les artistes et j'en ai trouvé plein : Jacques Villon, Rouault... ! Ça m'a ouvert un horizon, comme si j'avais découvert une famille inconnue ! Puis, je suis allé deux fois par semaine à Drouot, j'ai demandé à ma mère de m'accompagner. Dans les embouteillages, je lui parlais de ce qu'on allait voir, on décortiquait les catalogues. Ça faisait une espèce d'émulation, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Puis de fil en aiguille, je suis allé dans des musées, des galeries, j'ai rencontré des artistes, tout a découlé de là. La plupart des gens avec qui je m'entends bien dans le milieu de l'art ont un rapport privilégié avec l'objet. C'est vrai que je n'ai pas commencé dans les livres ni à l'école, mais bien par les objets : le mystère des objets me fascine toujours. Des objets qui étaient muets car à Drouot, tu n'as même pas de cartel. C'est ce que j'adore à Drouot : tu entres dans une salle, tu as 300 œuvres montrées de la pire manière possible, une croute supposée à côté d'un chef-d'œuvre supposé. Tu n'as que tes yeux qui travaillent, mais parfois tu te dis : « cette supposée croûte qui vaut 200 euros, elle me plaît beaucoup plus que ce soi-disant chef d'œuvre qui en vaut 200 000. » Ça pousse à faire travailler l'œil, c'est une école de l'œil.

C’est là où j’ai commencé à écrire aux artistes pour obtenir de la documentation sur leur travail et les prix (car à Drouot contrairement aux musées et salons, il y avait toujours l’estimation qui était comme un juge de paix sur un état de l’offre et de la demande). J’avais la hantise de rencontrer un jour un artiste car j’estimais que je n’avais pas du tout de formation académique, je me sentais illégitime. Je pouvais être ignorant en face d’un objet, ce n’était pas gênant, alors que me sentir ignorant en face d’un artiste ! C’étaient comme des idoles. J’avais peur de ne pas être à la hauteur.

Longtemps après, j’ai compris pourquoi. J’ai fait une expo quand j’avais la galerie Météo, ouverte en 1992, qui s’appelait Les Première pierre. J’avais demandé à des artistes de me confier l’œuvre à partir de laquelle ils avaient su qu’irrémédiablement ils seraient artistes toute leur vie. L’œuvre avec laquelle leur vie avait basculé. Et c’était assez troublant car la plupart m’ont confié des œuvres de jeunesse et je me suis trouvé entouré de ces œuvres un peu imparfaites car elles étaient élaborées avant que l’artiste ait trouvé son style. Et j’ai découvert qu’il y avait un point commun à toutes ces œuvres, c’est qu'elles étaient bêtes, stupides d’une certaine manière. Ça m’a fait penser au livre qu’a écrit Jean-Yves Jouannais plus tard sur l’idiotie et je pense qu’effectivement on peut être artiste, pas du tout si on est bête, mais en tous cas si on ne cherche pas à être intelligent. Il faut faire arriver à faire quelque chose en s’en foutant de ce que les gens vont en penser. C’est un peu comme quand on danse, si tu penses à ce que les gens vont en penser, tu restes debout et tu sirotes ton gin tonic ! Soit t’es complètement dans ce que tu fais, comme quand tu fais l’amour, comme quand tu danses, comme quand tu fais de l’art... Si tu n’es pas complètement dans ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Et moi, je n’étais pas capable d’être que dans ce que je faisais quand je faisais quelque chose avec mes mains. Et donc, je me suis dit : « qu’est-ce que je peux faire ? ». Je voulais en tous cas être très proche de l’art, sans en faire. La galerie est ce qui permettait à la fois d’être essentiel dans le destin d’un artiste. Evidemment, comme je dis toujours, ce n’est pas nous qui découvrons les artistes, ils se découvrent tout seul. Mais un artiste a besoin d’être montré pour que son travail existe. Qui peut prendre le plus rapidement, simplement, individuellement la décision de montrer un travail ? C’est un galeriste. Je voulais être utile aux artistes et en même temps, les accompagner dans la durée. À travers la lecture de cette encyclopédie, ce qui m’intéressait c’était une vie, un parcours d’artiste qui commence à un point A et qui finit à un point B. J’ai toujours dit qu’un bon artiste, c’est un artiste qui est bon de A à Z. Je ne crois pas à un artiste qui soit excellent 5 années de sa vie... Y’en a qui sont excellents 5 années de leurs vies et épouvantablement mauvais le reste du temps. Mais pour moi quand je les regarde avec la connaissance de tout leur parcours, en général - même toujours -, je juge qu’ils ont été mauvais tout le temps. Simplement, pendant quelques années, ça ne s’est pas vu car ils étaient dans un groupe, dans un endroit où il se passait des choses. C’est un peu comme Ringo Starr : il était génial avec les Beatles, mais ce qu’il a fait tout seul n’a aucun intérêt. C’est un peu pareil avec certains Nouveaux Réalistes, ou certains Impressionnistes, qui ont participé pleinement à une aventure mais qui au final n’avaient rien à dire tout seuls.

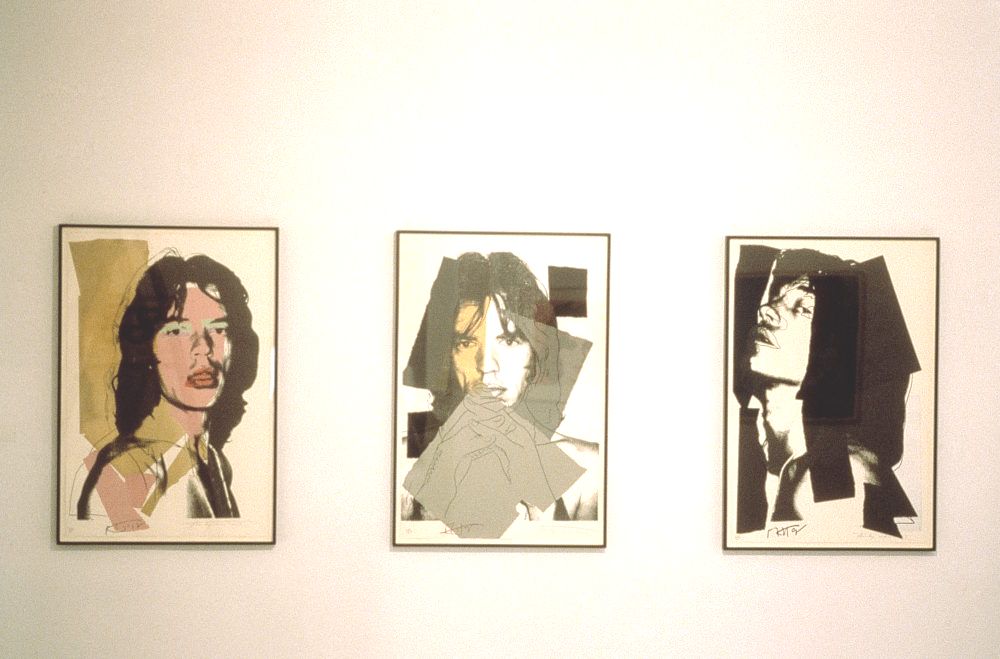

Et là, elle devait préparer un catalogue. Elle avait fait venir un photographe à la Galerie et elle avait apporté avec elle dans sa valise toutes les œuvres de Supports/Surfaces (car comme c’étaient que des toiles libres, c’était facile à déplacer contrairement aux œuvres de la Figuration Narrative). Elle a déplié et punaisé les œuvres au mur. Le photographe photographiait un Pincemin, un Devade, un Deleuze, un Viallat… Moi je ne connaissais pas la plupart de ces artistes car ils ne passaient pas en vente à Drouot, ils étaient beaucoup trop avant-gardistes pour moi à l’époque. Et, il y a une œuvre qui m’a subjugué. De Noël Dolla. Rétrospectivement, c’est très mystérieux...

Il était prof à la Villa Arson à Nice, donc il avait quand même un contact avec l’art, avec des collègues, des élèves mais restait très isolé. Donc Noël m’a dit « Il faut venir voir ce que je fais ». Il était en pleine crise existentielle. Il avait créé 7 ou 8 alter-ego qui faisaient 7 ou 8 séries d’œuvres radicalement opposées les unes des autres. Il a fini par m’inviter à Nice une semaine pour que je voie ce qu’il faisait. J’ai sauté dans l’avion et il est venu me chercher en moto. Il conduisait comme un fou, j’avais tellement peur sur la Promenade des Anglais. Il me dit « On ne va pas aller chez moi directement, car il y a un vernissage dans une galerie, alors on y va! ». Je devais avoir 19-20 ans et on débarque dans cette galerie et on tombe sur deux étudiantes qui barraient l’entrée. J’ai buté sur elles. Il me les présente, c’était : Tatiana Trouvé et Ghada Amer, avec qui je commence à sympathiser. J’étais passé directement d’un artiste de 60 ans à un artiste de 45 ans et d’un coup à des étudiantes de 20, des apprenties artistes. Donc j’avais enfin rencontré des artistes de mon âge, après tout ce périple ! Je dormais dans la chambre d’ami de Noël, là où il y avait des cartons à dessins. Tous les soirs, je prenais un carton à dessin et je potassais, je regardais tout ce qu’il avait fait !

Quand elle est sortie, j’ai appelé sa secrétaire, j’ai pris rendez-vous avec Marie-Claude. Elle me donne rendez-vous à 9h du matin à Jouy-en-Josas, je viens, elle baille tout le long alors que je lui apportais ma revue tout tremblant. Et moi, il fallait que je trouve un stage de fin d’études. À la fin de la conversation, elle me demande : « Bon et maintenant, qu’est-ce que vous faites dans la vie à part cette revue ? ». Je réponds que j’ai fini mes études d’art et de commerce et que maintenant je cherche un stage. Elle me dit « Et vous avez des idées ? ». Je réponds que je ne sais pas trop et elle me dit « Vous ne voudriez pas venir ici ? ». Quelle bonne idée ! Donc, je débarque faire un stage de 3 mois, l’été 89. J’ai 21 ans et je suis à la Fondation Cartier. Trois mois de stages pour élaborer un projet de revue pour la Fondation Cartier. Je me plonge dans les archives, j’essaie de tout comprendre. En septembre Marie-Claude revient de vacances, j’avais bossé tout l’été et je présente mon projet de revue. Elle me dit « C’est super, c’est exactement ce que j’aurai voulu mais Cartier me retire le budget, donc il n’y a plus de revue. ». Mon stage se terminait et elle me propose de rester pour être chargé de mission pendant 1 an pour préparer l’exposition Warhol de l’été suivant.

Puis après, à l’époque, il y avait ce qu’on appelait le service militaire. Donc été 1990, mon CDD se termine et je pars au service. Un peu avant j’avais commencé à écrire dans les journaux, donc j’ai continué pendant que j’étais au service dans une revue qui s’appelait 7 à Paris un Télérama un peu rock, un peu plus intéressant. Puis quand je suis sorti de mon service militaire, la fondation avait commencé à se replier sur de gros projets, plus institutionnels, qui m’intéressaient moins. Je continuais à écrire dans les journaux. Mais je ne savais plus quoi faire parce que j’avais eu une première expérience tellement géniale, que je me suis dit « je vais forcément rétrograder ». Je me suis dit c’est foutu, il va falloir que je me tape 15 ans de galère avant de refaire quelque chose d’aussi intéressant. Ce n’était pas trop dans mon caractère donc j’ai décidé de monter ma galerie. C’est comme ça que tout ça a commencé ! En parallèle, juste avant que je fasse mon service, est arrivée la Guerre du Golfe et la crise du marché de l’art en janvier 90. En sortant de mon service en 1991, ça faisait déjà plus d’un an que le marché est totalement déprimé. Il y a eu un effet de coup de tonnerre parce qu’à la fin des années 80, au contraire, le marché se portait super bien, il était très spéculatif - rien à voir avec ce que c’est aujourd’hui mais à l’époque, ça paraissait très spéculatif - donc les galeries se créaient comme des champignons. Et puis, là, 90, coup de froid total parce que là, du jour au lendemain, tout s’arrête avec la guerre du Golfe : la bourse s’effondre, l’immobilier s’effondre, l’art s’effondre. Tout était cyclique et non pas contracyclique comme l’art l’est devenu. Les galeries ferment, tous les projets de galerie s’arrêtent et tous ces jeunes artistes que j’avais connus à Nice et qui maintenant sortaient de l’école ne trouvent pas de galerie ! Pourtant ils sont tout à fait repérés. À l’époque, au Musée d’art moderne, il y avait une manifestation, les Ateliers de l’ARC, qui avait lieu tous les 4 ans et qui montrait la fine fleur des artistes français émergents sous la houlette d’un commissaire étranger. En 1991, il y avait Ghada Amer, Mayaux, Ramette, Jean-Luc Blanc - beaucoup de ces artistes que j’avais connu à Nice étaient là. Habituellement, ces artistes trouvaient immédiatement des galeries, mais cette année-là, comme il n’y avait pas de nouvelle galerie et que beaucoup avait fermé, quasiment aucun artiste n’a trouvé et notamment pas les niçois ! Je sors de mon service militaire, je me rends compte que je n’ai pas tellement d’avenir dans une institution et que tous mes potes artistes que j’aime ne trouvent pas de galerie. La logique qui s’impose, c’est que je dois ouvrir une galerie pour les montrer ! Le problème, c’est que je ne connais que très peu de collectionneurs, très peu de gens dans le monde de l’art. Le 21 septembre 1992, j’inaugure ma galerie, Météo, à Paris dans une cour.

Au début, je n’avais même pas de fichier client, je ne connaissais personne. Je me suis rendu compte qu’aucune des personnes que j’avais connu à la Fondation Cartier n’est venu: ni Marie-Claude, ni Jean de Loisy, personne ! Uniquement les vieux artistes que je connaissais mais qui ont très vite compris qu’ils ne seraient pas exposés. Mon goût avait évolué et certains l’ont très mal pris, ce que je peux comprendre… Et ça m’a donné une autre très bonne leçon dans les rares que je sais de l’art : la première c’est que quand on est bon, on est bon du début à la fin. Et la deuxième, c’est qu’il n’y a pas de différence entre l’artiste et son œuvre. C’était une situation fausse d’être ami avec ces artistes dont je n’admirais plus l’œuvre : si je n’admirais plus leur œuvre, c’est que je ne les aimais plus. Et ça s’est délité très rapidement…

Mais, à l’époque, quand j’avais la galerie notamment, j’étais toujours favorable aux expos personnelles. Ce qui me passionne, c’est l’univers d’un artiste. Et je trouve que les expo de groupe sont souvent un peu factices, un peu faciles… Les rares expos de groupe que j’ai faites à la galerie étaient toujours des expos qui, à mon avis, modestement, avaient un sujet universel et fondamental pour comprendre l’art, pour approcher l’art. Quand j’ai fait l’expo Les Première pierre, tous les artistes auraient pu y être. J’ai toujours dit qu’une bonne expo, c’est une expo où tous les bons artistes peuvent être. Ce qui m’énerve toujours, c’est quand certains de mes copains commissaires me disent qu’ils invitent tel ou tel mauvais artiste car « il va bien dans le thème ». Un autre axiome très simple auquel je suis arrivé : il n’y a pas de bonne raison de montrer un mauvais artiste, et il n’y a pas de mauvaise raison de montrer un bon artiste.

Au Salon de Montrouge, ça m’est arrivé plein de fois qu’un artiste me montre par exemple un tas de bois. Puis il m’explique que chaque longueur correspond à un nombre de trajets qu’il a fait en train et puis la hauteur c’est le nombre de kilomètres qu’il a fait etc. C’est bien, mais ce que je vois, c’est un tas de bois ! Alors que si il le grave, si il y a une indication… Je dis toujours, il n’y aura personne pour faire la bande-son quand l’œuvre va finir dans 200 ans à Drouot dans une caisse ! Tout ce qui n’est pas dans l’œuvre n’est pas dans l’œuvre ! C’est très tautologique de dire ça, c’est assez réac' d’une certaine manière, mais moi je crois en l’objet. Je crois en l’œuvre. Bon après, je ne suis pas complètement naïf, ça ne marche pas avec la performance, avec certaines formes d’art… mais globalement, j’ai besoin de décoder un objet. Décoder, ce n’est pas le comprendre, mais l’observer. J’ai fait un livre quand j’avais la galerie qui a été très important pour moi, Une rose est une rose. C’était une variation sur le poème de Gertrude Stein « une rose est une rose est une rose… ». J’avais demandé à 10 écrivains, philosophes, critiques d’art, romanciers de décrire chacun une œuvre exposée à la galerie. Ils devaient la décrire en au moins 10 pages. Et il n’y avait pas de reproduction, pas d’image. Ce qui m’intéresse, c’est comment toi, tu regardes une œuvre. Et la décrire, c’est dire comment tu vois. A l’époque, j’étais déjà tombé fan absolu de Felix Fénéon, le plus grand critique de tous les temps, dont certains des écrits sublimes sont regroupés dans Œuvres, chez Gallimard. Il y a dedans une description d’un pastel de Degas qui est une merveille absolue. Tu n’as pas besoin de voir une reproduction ! Et ça tient en 10 lignes ! Après avoir lu ça, je me suis dit, c’est ça qu’il faut apprendre au gens : il faut regarder puis il faut t’interroger sur la manière dont tu regardes. La question profonde pour moi est la question de la présence réelle de l’artiste dans l’œuvre. Il y a deux écoles en gros : est-ce qu’une œuvre, c’est une relique - un objet inanimé qui a une valeur d’échange - ou est-ce qu’une œuvre c’est quelque chose de vivant ? C’est la question de l’incarnation, très basiquement. J’ai toujours pensé que les œuvres sont vivantes, quelles sont actives. Ce n’est pas une relique, ce n’est pas un truc mort ! C’est pour cela que les œuvres sont inépuisables, c’est parce qu’elles ont cette vie! Par la description, tu peux rendre compte de la manière dont tu regardes une œuvre. Et à mon avis, c’est tout le travail de commissariat. J’étais très gêné quand j’avais la galerie car souvent, les gens ne regardaient pas et débarquaient directement au bureau et me disaient : « expliquez-moi ». Et moi, j’étais tétanisé car je pensais qu’il n’y avait rien à expliquer puisqu’il n’y avait rien à comprendre. En même temps, je sais que les gens ne font pas ce travail de regardeur. Evidemment, c’est plus simple dans un roman, un film, un opéra… Mais devant une œuvre d’art, ils regardent en 30 secondes… Ce qui est compliqué dans l’art, c’est qu’il faut que ça t’accroche en 10 secondes et en même temps, il faut que tu puisses la regarder pendant 20 ans si tu l’as en face de ton lit. Il faut que ce soit inépuisable. Ce que tu essaies de faire quand tu fais une expo, c’est de raconter une histoire, de savoir comment les gens vont entrer dans l’œuvre. Comment tu vas faire pour les intéresser ? Que vas-tu raconter comme histoire en mettant cette œuvre-là puis cette œuvre-là ? En tant que galeriste, si on me demandait au début de l’exposition d’expliquer, j’étais incapable de dire quoique ce soit. Mais, après 5 ou 6 semaines passées au milieu de mon expo - ce qui est aussi très différent d’un conservateur - avec des gens très différents qui venaient la voir et avec qui j’échangeais, je commençais à comprendre pourquoi j’avais fait cette expo ! Je faisais mes choix de manière très intuitive et la manière dont moi j’étais entré dans ce travail n’avait pas d’importance !

C’était génial. Par exemple, Noël Dolla, quand il balaie l’atelier : il trouve des poils de son chien, des bouts de toiles, des bouts de fils dont il s’est servi dans ses œuvres. Il prend tout ça et comme il est pêcheur, il prend des gros hameçons et ficelle tout ça autour et ça fait des espèces de leurres d’atelier. Il y avait aussi une pièce très emblématique de Ramette : quand il est entré à la Villa Arson, il a brûlé toutes ses peintures, il a ramassé les cendres et les a mises dans un espèce d’aquarium entre deux plaques de verre. Il y avait un bouton avec écrit « Cendres de dieu », tu appuies sur le bouton, une lumière s’allume à l’intérieur et puis ça vibre. Ça fait un petit peu comme des petits spermatozoïdes qui s’agitent, ce sont des cendres qui ne veulent pas mourir. C’est exactement ça ! Philippe Mayaux a fait une superbe série de pièces là-dessus. L’une s’appelle Principe de réalité humaine : la coupure, chaque fois qu’il se coupe dans l’atelier, il fait un dripping avec le sang sur la même toile, depuis 20 ans ! Même son sang de la pratique, il le recueille. Il a une autre pièce, c’est tous les morceaux de peinture à l’acrylique qui ont séché sur sa palette, qu'il agglomère. Aujourd’hui, ça fait une grosse boule, une espèce de sphère, de planète. Maintenant, ça doit s’appeler 30 ans de peinture à l’eau et en fait, il dit toujours que le jour où il meurt, il faudra couper ça en deux et tu verras toutes les couleurs qu’il aura utilisées dans le temps du premier tableau au dernier. Ce sont des pièces magnifiques ! J’ai toujours essayé de faire des expos qui racontaient des choses comme ça. En même temps, après ma névrose que j’avais guéri de ne pas vouloir rencontrer d’artiste, j’avais une autre névrose très très forte, c’est la hantise de faire exister une œuvre qui n’aurait pas existé sans moi. Pour moi, c’est très clair que je me place après la fabrication de l’œuvre. Contrairement à ce que tout le monde a voulu faire dans ma génération : faire de la production et intervenir dans le processus… Pour moi, c’est la seule chose intéressante, sinon les artistes n’ont aucun intérêt ! Ce qui m’intéresse chez les artistes, c’est justement qu’ils ne sont pas comme moi, ils ont truc en plus. Ce qui m’intéresse c’est d’arriver après la création et voir ce que je peux en faire : comment je la regarde, comment je la dispose, etc. J’aime jouer avec les objets mais je ne veux surtout pas intervenir en amont de l’objet. Je n’ai jamais voulu faire d’expo, en tout cas à cette époque-là, qui aurait nécessité que je passe commande à un artiste. C’était pour moi, une ligne que je ne voulais pas franchir. Tout ça pour te répondre que pour moi, le commissariat, c’est vraiment quelque chose qui se situe à partir de l’œuvre existante. Je fais confiance aux artistes et j’essaie plutôt de leur donner confiance car ils n’ont pas peur de montrer leur fragilité. Pour moi, c’est ça le travail de commissaire. Un conseil pour les jeunes professionnels de l'art ? Se demander de qui on se sent vraiment proche, de quelle sensibilité, de quel artiste, critique, galeriste, etc. Et puis tout faire pour les rencontrer, s’en faire reconnaître, les fréquenter. Personnellement, j’ai appris tout ce que je sais aujourd’hui grâce à quelques rencontres seulement : Noël Dolla, Jan Hoet, Bernard Lamarche-Vadel, comme je te l’ai abondamment raconté. A chaque fois, ce sont des rencontres que j’ai sollicitées. Quand j’ai eu la chance d’accéder à ces grands personnages, je ne les ai pas laissés filer. Je les ai harponnés, et j’en ai tiré le maximum d’enseignements ! Interview mené par Livia Perrier. Crédits photo Portrait : Fabrice Gousset Photo Fondation Cartier : Barthelemy |